(Übersetzung der Kopie eines Zeitschriftenartikels, die vom Verfasser, Dr. Leslie A. Bryan, Champaign, Illinois, USA, President General der National Huguenot Society, USA, mit Datum vom 30. November 1979 übersandt wurde). Backnang, den 20. März 1980

Gastwirt, Neu Amsterdam, Neue Niederlande

Joris Janssen Rapalje, Hugenotte, Sohn von Jean, wurde am 28. April 1604 in Valenciennes getauft, starb in Brooklyn, Neue Niederlande, wahrscheinlich Anfang 1663; er heiratete am 21. Januar 1624 in Amsterdam Catalina Trico, die Tochter von Jeronimus T. Sie wurde um 1605 in Pry, Belgien, geboren und starb am 11. September 1689 in Brooklyn.

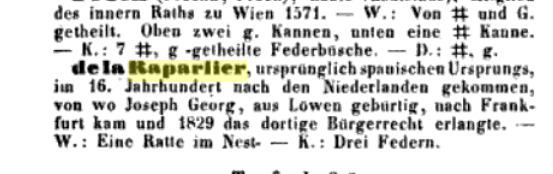

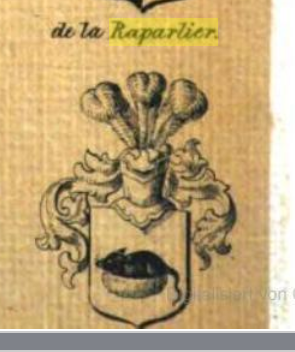

Joris Janssen Rapalje, als der er in den Neuen Niederlanden bekannt war, war das jüngste von sechs Kindern des Jean Raparlieu und seiner ungenannten Ehefrau. Er wurde am 28. April 1604 getauft, wie die Eintragung im Register von St. Nicolaes, der römisch-katholischen Kirche von Valenciennes besagt. Seit 1668 gehörte Valenciennes zum „Department du Nord“ von Frankreich. Zuvor gehörte es zu Hainaut, einer Provinz im südlichen Teil der Spanischen Niederlande.

Der Name Joris erscheint als George, unehelicher Sohn von Jean, um Taufeintrag. Es war für wallonische und hugenottische Eltern nicht ungewöhnlich, ihre Kinder in Abwesenheit der protestantischer Geistlichkeit, um Verfolgungen zu entgehen, durch römisch-katholische Priester taufen zu lassen. Demzufolge war es für den Priester nicht ungewöhnlich, sich der Namen zu bedienen, die für protestantische Heritan anzuerkennen kamen, indem sie die Kinder solcher Familien tauften.

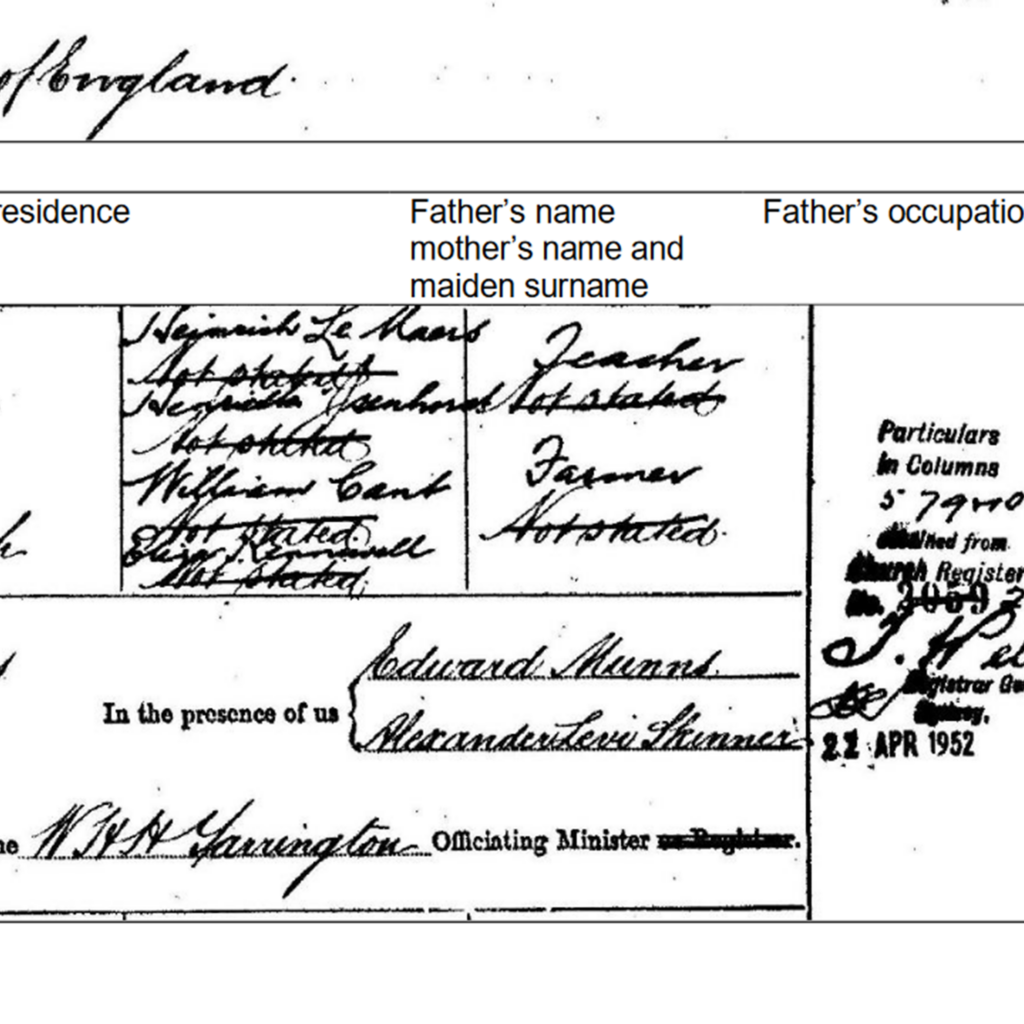

Joris, der 1623 in Amsterdam lebte, mit seiner angehenden Braut, Catalina, war mit einer Anzahl anderer wallonischer, französischer Familien aus Wallonien, angeworben worden, um als Kolonisten im Auftrag der West-Indischen Kompanie nach Amerika zu gehen. Nach den Bestimmungen dieser Vorschriften war der Abfahrt des Schiffes Voraussetzung, daß die Mitreisenden nachweislich verheiratet waren, und so fand die Trauung statt am Sonntag, den 21. Januar, in der wallonischen Kirche in Amsterdam statt, und es war alles als normal. Die Register besagen, daß ihre Eltern wahrscheinlich verstorben waren oder nicht in Amsterdam lebten, da Joris Weber der Textilhandwerker war, und daß Catalina wahrscheinlich in Pry, Belgien, geboren war, nicht allzuweit von Valenciennes entfernt.

Vier Tage später, am 25. Januar 1624, segelte das Paar auf der „Endracht“ (Eintracht) ab, mit Adrian Foriszen Tienpont als Kapitän. Wenige ihrer Mitpassagiere sind mit Namen bekannt, so Sebatian Jansenzo, John Morit und seine Ehefrau Jacqueline Moreau, und etwa ein Dutzend anderer Familien mit heranwachsenden Töchtern und Söhnen, und dreißig Männer ohne Begleitung waren an Bord. Einige waren unzweifelhaft Wallonen. Das Schiff kam Ende März oder Anfang April 1624 in den Neuen Niederlanden an, und nach einem Aufenthalt von ein paar Tagen fuhr es den Hudson aufwärts nach Fort Orange (Albany), New York.

Die Einwanderer waren der vorgeschobene Posten der von West-Indischen Kompanie bald nach der Ernte von 1626 geplanten Kolonisation. Die Kompanie verlegte acht in Fort Orange lebende Familien auf Manhattan um, das danach das Aktionszentrum für die Neue Niederlande wurde. Das schloß den Haushalt der Rapaljen ein, um den auch ihre älteste Tochter gehörte.

Zu dieser Zeit gab es etwa 270 weiße Einwohner auf Manhattan und genügend Land, daß die Haushaltsväter ebenfalls selbst versorgen und ihre Familien ernähren konnten. Die Familien sich selbst versorgten, während die Männer an der Jagd sich betätigten, um Schätze zu provisorientieren, die nach dem Hafen von Amsterdam im Handel zu gelangen. Joris Rapalje war in Verbindung mit der West-Indischen Kompanie auch nützlichen Kontakt, fand es ratsam, seine Schenke an der Pearl Street zu eröffnen. Es wird vermutet, daß er kurz nach Ankunft in Manhattan 1624 die erste Schenke eröffnete. Noch am 16. März 1648 war er schuldig 46 Gulden Strafe, die Schenkenwirte sich selbst vorzurichten, weil die Männer nach den kurz zuvor auferlegten Vorschriften zu leben hatten, auf die Weise und so gut sie nur könnten. Die umfangreichen Vorschriften wurden erlassen, um „unvernünftiges und unmäßiges Trinken“ bei Nacht und an Sonntagen einzuschränken, und die Eigentümer der Schenken mußten irgendeine andere rechtmäßige Beschäftigung haben. Joris wechselte zunächst die Landwirtschaft und verlegte sich auf Rinderzucht. Im Juni 1637 kaufte Joris von den Indianern eine Plantage am Wallabout, die die Holländer „Jorissen“ nannten. Viele Jahre später wurde sie Rapalje für die beiden Brooklyn Farmen benutzt. Für diese Ländereien erhielt Joris Rapalje von Gouverneur Kieft am 17. Juni 1643. Diese Farm von 335 Acker besaß (1 Acker = 0,478 Ar) war überall bekannt als „Jorseys Plantage“ bei den Holländern und „George’s Plantage“ bei den Engländern. Bis zu seinem Tode behielt er die Plantage. Als die Holländer die südliche Hälfte des Gebäudes darauf hatte, behielten er und seine Familie es bei, in ihrem Eigentum an der Pearl Street zu wohnen, da sich die zu Bridge Street erstreckte, wo auf Manhattan die Schenke florierte. Um 1654 zogen sie auf die Farm in Brooklyn.

Es gibt Beweise, daß Joris Rapalje noch andere Interessen hatte, während der Zeit, in der er die Schenke unterhielt und eine tragfähige Farm aufbaute. Im Jahre 1641 war er einer der Männer, die berufen wurden, um hinsichtlich der Verträge der Indianer zu geben, die die Indianer teilen wollten, die Claes Swits ermordet hatten. Im Jahre 1647 machte Jan Dircksen aus Amsterdam den Beweis, während er krank in Joris Rapalje’s Haus lag. In der Zimmermannsmeister des Schiffes „Swol“, und in diesem Testamente nannte er Rapalje „chief boatswain“ (nicht des Schiffes, sondern als einer, der seine Kenntnisse der Buchten und des Flusses um die Stadt herum anwendet).

Es gibt ein Zeugnis darüber, daß die Rapalje-Schenke jemals als ordnungsmäßig geführt zitiert wurde, daß sich Joris den Vorschriften stets befolgte und sein Versprechen eingelöst zu haben einzuhalten. Er starb im Alter von 59 Jahren und wurde von seiner Ehefrau überlebt, die 1689 im Alter von 84 Jahren starb.

– von Leslie A. Bryan

Literatur

- The Records of New Amsterdam, Bethold Fernow, ed.

- G. E. McCracken, The American Genealogist, Vols 35, 48

- G. O. Zabriskie, de Halve Maen, Vols. 36, 47

- New York Historical Manuscripts: Dutch, Arnold J. F. Van Laer, Übersetzer

- Louis P. De Boer, Pre-American Notes on Old New Netherland Families, The Genealogical Magazine of N.J., Vol. IV